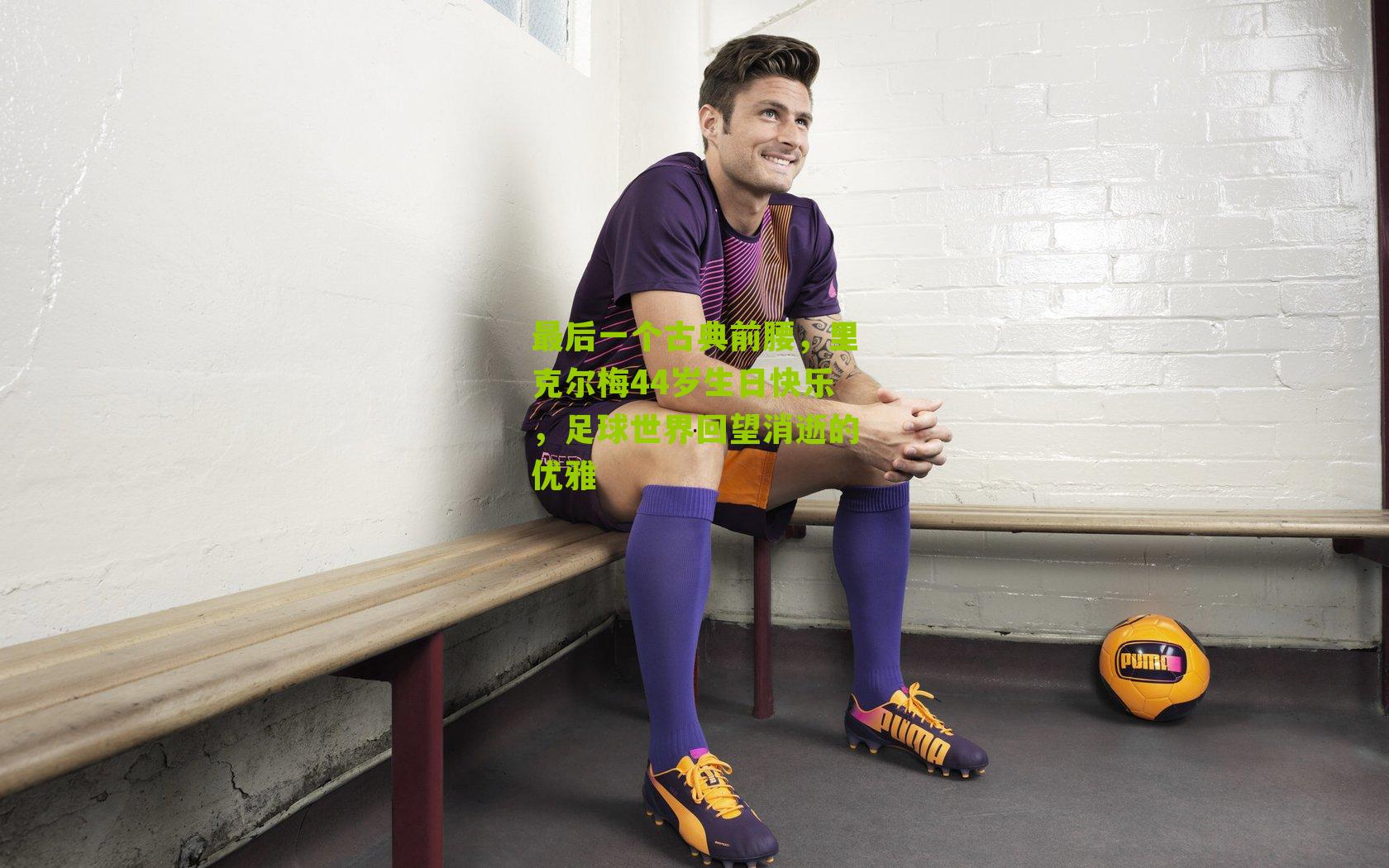

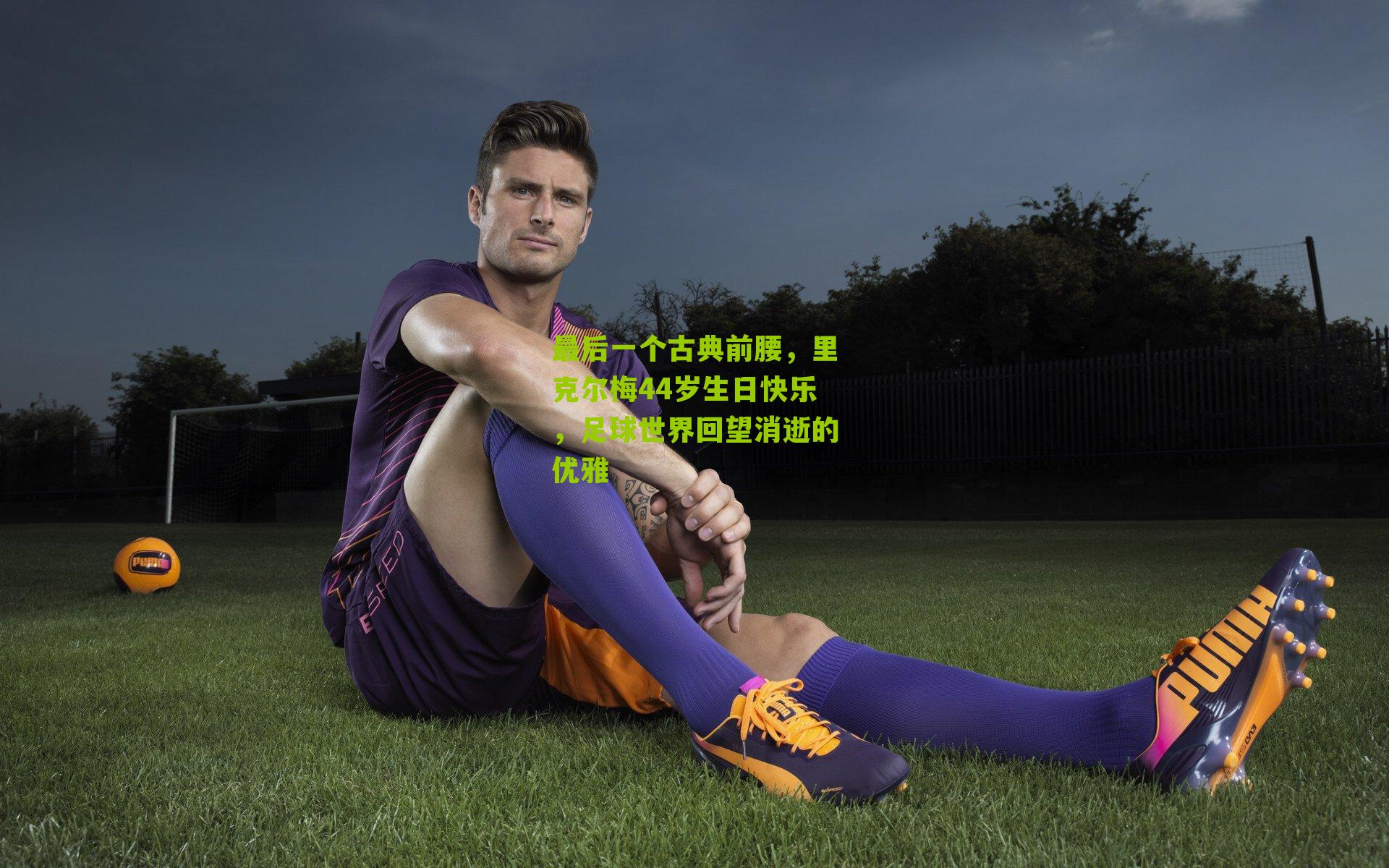

最后一个古典前腰,里克尔梅44岁生日快乐,足球世界回望消逝的优雅

在足球日益追求速度、压迫与效率的今天,里克尔梅这个名字仿佛一页被匆匆翻过的旧日历,当这位阿根廷传奇前腰迎来44岁生日时,无数球迷与媒体依然在追问:足球是否早已告别了最后一位“古典前腰”?他的职业生涯,如同一首未写完的叙事诗,用慢节奏的控球、手术刀般的直塞和孤傲的球场气质,对抗着一个时代的洪流。

古典前腰的定义:为何里克尔梅成为“最后一人”?

古典前腰(Classical No. 10)这一角色,诞生于足球战术尚未被全面体系化的年代,他们并非依靠跑动或防守参与生存,而是以球场中轴为舞台,用节奏控制、传球创造力和空间洞察力主宰进攻,从马拉多纳到齐达内,这一角色曾被视为艺术足球的化身,随着21世纪足球战术的革新——高位逼抢、快速转换和体能化趋势的蔓延,古典前腰的生存空间被急剧压缩。

里克尔梅的特别之处在于,他几乎是以“反现代”的方式坚守这一角色,在博卡青年、比利亚雷亚尔乃至阿根廷国家队,他拒绝为战术效率牺牲个人风格,他的慢,是刻意为之的控球节奏;他的独,是对球场空间的绝对自信,正如阿根廷媒体所言:“当全世界都在奔跑时,里克尔梅选择用散步的速度思考。”这种与时代背道而驰的坚持,让他成为古典前腰的“末代君王”。

俱乐部生涯:黄色潜水艇的舵手与博卡的灵魂

里克尔梅的欧洲生涯并非一帆风顺,在巴塞罗那,他因与范加尔的实用主义理念冲突而黯然离开,却意外在比利亚雷亚尔找到归宿,2003-2008年间,他将这支小镇球队打造成欧冠四强的“黄色潜水艇”,2006年欧冠半决赛对阵阿森纳,里克尔梅在点球点前的失手,成为无数球迷心中的遗憾,但这也恰恰凸显了他的角色特质:全队的进攻命脉系于一人之身,成也萧何,败也萧何。

而在博卡青年,他是毫无争议的图腾,南美解放者杯上的魔术师表演、糖果盒球场山呼海啸的膜拜,无不印证着古典前腰在这片土壤的永恒生命力,即便在职业生涯末期,他仍能用一记记穿越防线的直塞证明:足球的本质,或许不在于快,而在于准。

国家队悲情:2006年世界杯的“

里克尔梅的国家队生涯充满争议与悲情,2006年德国世界杯,佩克尔曼以他为核心构建阵容,阿根廷队小组行云流水,直到四分之一决赛对阵东道主,那场比赛中,里克尔梅的提前换下成为转折点,最终球队点球落败,此后,随着梅西的崛起与战术变革,古典前腰在国家队逐渐失去位置。

有人批评他“拖慢进攻”,也有人感叹“若给他更多信任,阿根廷或许早已圆梦”,这种争论本身,正是古典前腰与现代化足球矛盾的缩影——个人才华与集体效率,究竟孰轻孰重?

足球哲学的对抗:古典前腰为何不可复制?

当今足坛,即便是德布劳内、布鲁诺·费尔南德斯等“现代型前腰”,也需承担大量防守任务并融入高强度跑动体系,而里克尔梅式的古典前腰,几乎已无生存土壤,瓜迪奥拉曾坦言:“里克尔梅是最后一个敢于在对方逼抢下依然抬头观察10秒的球员。”这种近乎“奢侈”的踢法,需要球队战术的绝对倾斜和队友的无条件信任,在强调整体性的今天几乎无法实现。

更重要的是,足球的审美正在变化,球迷更易为冲刺60米的反击喝彩,而非一次精妙的节奏控制;教练更看重数据面板上的跑动距离,而非一次改变战局的传球前那几秒的静止,里克尔梅的消失,不仅是战术的淘汰,更是一种足球哲学的式微。

44岁生日:足球世界从未停止的怀念

退役后的里克尔梅远离聚光灯,如今作为博卡青年副主席管理俱乐部事务,但在生日之际,全球媒体与球迷的致敬却如潮水般涌来,这些怀念,不仅是对一名球员的赞美,更是对一种足球风格的追忆。

或许,古典前腰的消亡是足球发展的必然,但里克尔梅的存在提醒着人们:足球不仅是胜负的游戏,也可以是时间的艺术,他在快节奏时代里留下的那些慢镜头——禁区前的轻盈摆脱、助攻后淡然的表情、点球点前坚定的目光——早已成为足球史上不可复制的遗产。