赶紧让孩子上吧,看给孩子急的—少年替补临危救主,点燃社区足球逆袭之火

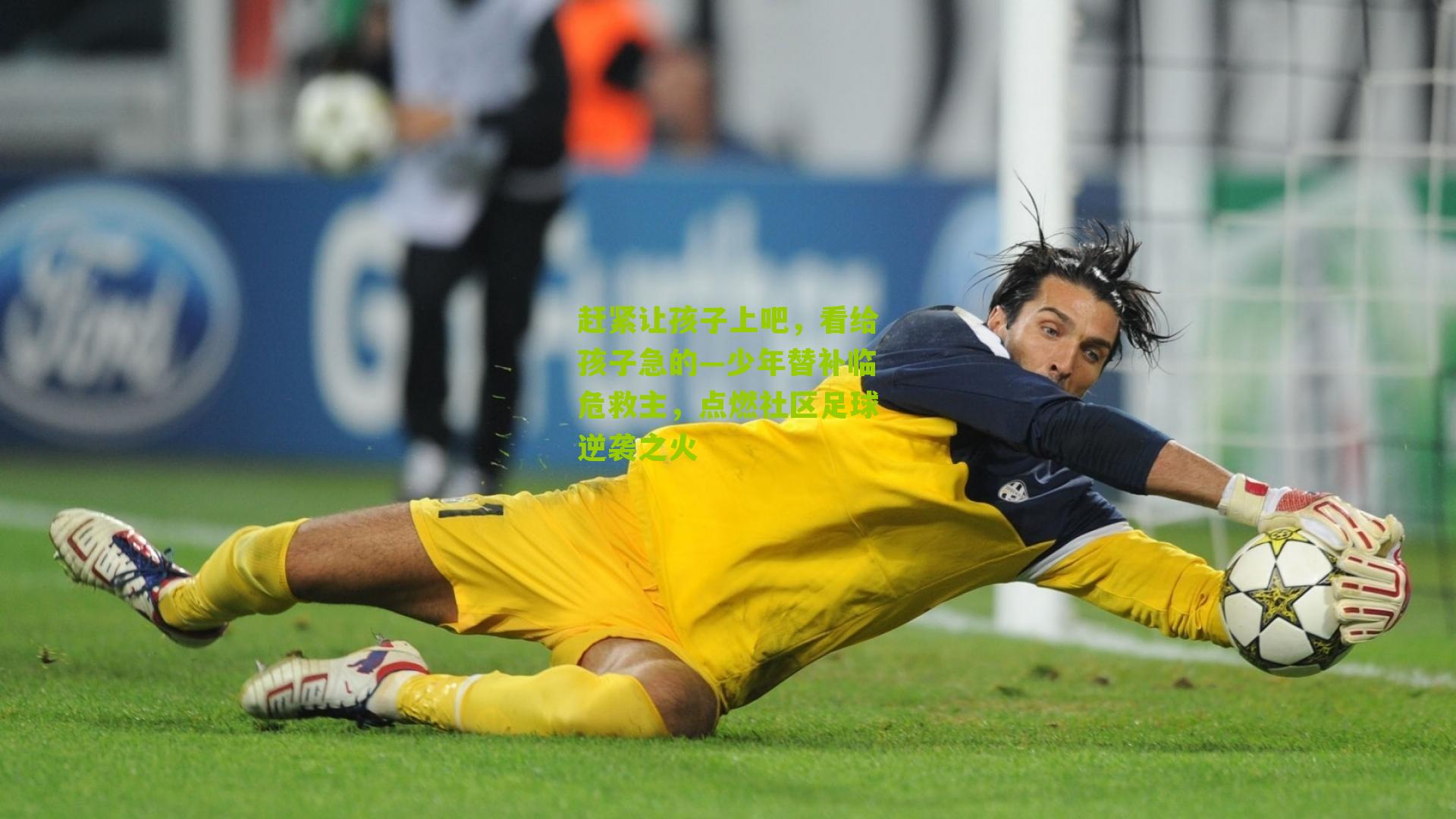

深秋的傍晚,凉风卷起场边的落叶,社区足球联赛的决赛正进入白热化,比分牌定格在1:1,时间仅剩最后七分钟,场边一名身穿替补背心的少年不断跺脚,双手紧握栏杆,眼神灼灼地盯着绿茵场,他的焦灼被场边一位老大爷捕捉到,老人忍不住朝教练喊道:“赶紧让孩子上吧,看给孩子急的!”这句带着方言温度的呼喊,意外成为整场比赛的转折点。

这名少年叫李文博,是“曙光青训营”的14岁学员,因主力前锋受伤,他首次入选社区联赛大名单,但教练出于保护,始终未让他登场,当对手利用一次反击再度威胁球门时,教练终于朝替补席挥手:“文博,热身!”

“急”背后的故事:从板凳席到英雄台

文博的父亲是退役运动员,母亲曾因伤病放弃职业梦想,从小在父母影响下,文博对足球的热爱近乎痴迷,每天清晨五点,他独自在社区球场练习射门;夜晚对着墙壁练习停球,邻居笑称“这孩子和足球过日子”,由于身材瘦小,他多次在选拔中落选,本次联赛中,他虽被选入替补名单,却屡次与登场机会失之交臂。

比赛第83分钟,文博替换下体力透支的中场,登场时,他深吸一口气,耳边依稀传来父亲的叮嘱:“机会像流星,抓不住就没了。”他的首次触球略显紧张,但很快以一次精准的直塞球撕开对手防线,第89分钟,队友在禁区被犯规,裁判判罚点球,队内第一点球手因伤离场,众人面面相觑时,文博主动抱起皮球。

“我每晚都练两百个点球,”他后来回忆,“连做梦都在罚球。”助跑、停顿、推射死角——球应声入网!全场沸腾,队友冲向他时,文博却跑向场边那位喊话的老人,深深鞠躬。

社区体育的“温度”:一场比赛为何引发共鸣?

这场比赛通过社区直播平台吸引了超三万人次观看,许多网友截下文博焦灼等待的镜头,配文“看给孩子急的”制成表情包,意外在社交平台爆火,究其原因,不仅是逆袭剧情符合体育竞技的魅力本质,更因它折射出基层体育生态的变迁。

2025年,国内社区体育在政策扶持下进入高速发展期,智能化球场、青少年积分体系、民间联赛奖金池等举措,让“草根天才”有了更多展示舞台,文博所在的曙光青训营,正是由退役运动员与体育院校合作创办的社区项目,其“不设门槛、动态选拔”模式,已培养出多名入选省队的球员。

教练组在赛后采访中坦言:“文博的‘急’是一种珍贵的求胜欲,我们过去过于依赖经验,却忽略了少年的锐气。”这番话引发业内对青训选拔标准的讨论,有体育评论员指出,2025年新修订的《青少年体育发展纲要》特别强调“破格用人”,文博的案例恰好印证了胆识与天赋同等重要。

从个人到群体:少年“急”背后的社会镜像

文博的走红并非偶然,在效率至上的时代,人们习惯于“等待成熟时机”,却鲜少给初生牛犊一试锋芒的机会,他的焦灼等待、孤注一掷的点球,乃至赛后与老人的互动,共同构成了一则“破局”叙事——打破论资排辈的惯性,打破对“稚嫩”的偏见。

更深远的意义在于,社区体育正成为社会情绪的减压阀,据2025年《国民健康生活报告》,超过60%的青少年通过参与社区联赛缓解心理压力,文博的故事之所以引发共鸣,正是因为它让公众看到:体育不仅是竞技,更是情感的出口与希望的载体。

终场哨响时,文博被队友高高抛起,场边镜头捕捉到这样一个画面:一位母亲推着婴儿车驻足观望,车内幼儿挥舞着塑料球棒咿呀学语,或许不久的将来,这个孩子也会站在场边,眼巴巴等待一个登场机会,而那时,人们或许会想起这个秋夜——一句“赶紧让孩子上吧”,如何点燃了一个少年,乃至一片社区的足球之火。

(完)